鳌矶石上挺立数百年的甲秀楼,如今依然游人如织,可能正是缘于往来者在这一文脉地标,或多或少能触达黔人对化风育人的孜孜以求与笃志厉行。抚今忆昔,当年的贵州巡抚江东之建亭其上之初心即“翼堤潴水,以培风气”,甚至在他临别时仍“犹虑其无成”,想来兴修这“浮玉明珠”,断然不是仅为了以利科举兴盛、便于求取功名。事实上,一个地方的“风气”,与“文气”息息相关,更与实干、实学、实修为载体的读书气密不可分。黔人读书的背后,是修身立己、求知为学,更是“开风气之先”的身体力行,是何以培风气的大智慧、大格局,是承前启后,是群学共勉,是融识成悟,更是载志笃行。

甲秀楼夜景。

黔人读书,贵在承前启后

自田秋呈《开设贤科以宏文教疏》,始为黔省开闱发声,让不辞辛劳、远赴外省求取功名的读书人,在家乡就能一展头角。从嘉靖十六年贵州首开乡试算起,明清两代,贵州虽所在之处“路阻千峰,瘴雾弥漫”,却能“俊杰之士,比于中州”,尤其是晚清以来,这份读书气孕育出“取海内六大邦政艺,豁中华二千载颛蒙”,作为“晚清中兴四大名臣”之一的张之洞;孕育出开中国近代教育之先河,倡办京师大学堂,翊赞戊戌变法的李端棻;孕育出作为“中兴名臣”杰出代表的丁宝桢。更可贵的是在这样的读书气下,有贤臣名宦,更有时代英雄。在新旧时代交替,国家救亡图存之际,用生命追求主义与真理,“不惜惟我身先死,后继频频慰九泉”的先烈邓恩铭,“一息尚存,终当努力奋斗”的中国共产党早期杰出领导人王若飞,他们接受滋养并反哺着黔省独有的这份读书气。

黔人读书,贵在群学共勉

千年前,在黔之北,就有“郡人尹珍自以生于荒裔,不知礼义,乃从汝南许慎、应奉受经书图纬,学成,还乡里教授,于是南域始有学焉。”大儒尹子不仅首植了日后贵州乃至整个西南腹地的文脉,更为难能可贵的是从“三楹草堂”延续至“尹道真务本堂”,其屡废屡建、生生不息背后,肇基黔人读书“独乐乐不如众乐乐”的胸怀。从此,黔人读书不仅要提升自我的智识,更要在“一起读”中,一扫由“独学而无友,则孤陋而寡闻”导致的鄙俗与成见,共同达致“渐进迁其俗”的目的。可见,在遥远的东汉,黔人就明白了读书是唤起群体求知向上自觉,激发社会进步动能的重要手段。千年后,这片土地上有肖次瞻办起了“凤仪图书馆”传播革命道理,有林正良带领大家共读《资本论》《国家与革命》等进步书籍,组织“乡村教育团”教农民识字,向他们讲解革命道理。有周逸群建立“贵州青年社”,创办《贵州青年》旬刊宣传革命思想,读书以群学共勉的方式让真理之光熠熠生辉。

正安尹道真务本堂。

黔人读书,贵在融识成悟

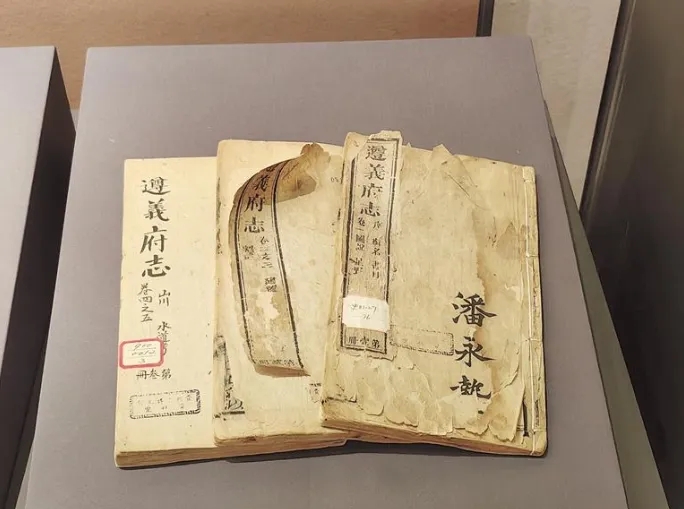

读书的价值在于读出些滋味和见地。西汉时,舍人不因自己身处荒僻之地,从读书到治学,深悟“思则得之,不思则不得也”之理,以阐释儒家经典为契机,撰《尔雅注》,在读书中以“注古所未训之经”“通贯百家,学究天人”为业,终成“南中文学鼻祖”乃至“汉三贤”。这决不是孤证,黔人融识成悟的读书品格可以说是一直延续的,像清代贵州大学问家郑珍、莫友芝,从读书到著书,共同撰修《遵义府志》,为梁任公所誉为“天下第一府志”。从读书到著作等身的莫友芝,更以其《唐写本说文木部笺异》解答了《说文解字》勘校的诸多千古谜团。此外,黔人读书的融识成悟意味着求新知、开眼界,以期探求新路径,正所谓“苟日新,日日新,又日新”,自署“黔男子”的黎庶昌,正是这样在四书五经的经典之外,审慎且大胆地引介西学,著《西洋杂志》,开国人眼界。黔人读书的融识成悟,正是在读书中真正“格物穷理”,以求真知。

贵州省博物馆藏《遵义府志》。

黔人读书,贵在载志笃行

古往来今,黔人读书都能立志且为之不懈努力。前者,如阳明先生可谓是封建社会最会读书的黔人。他流落于黔中腹地的龙场驿,虽“草庵不及肩,旅倦体方适”,但仍在一处仅够遮风避雨的石洞中研读《易经》,唤其为“玩易窝”几为戏谑,几为无奈,读书使他并不沉沦,其所悟之“心即是理”,从先儒“向外求理”到“向内致良知”看似玄之又玄,可最终仍是要让修齐治平的理想成为可能,这样的读书气定然不是做闲云野鹤般的历史过客,而是以其载志笃行。平宁王之乱后,他既不居功自傲,反而更具“仁者以天地万物为一体”之志。后者如王若飞同志,作为一位心怀共产主义伟大理想的革命家,不论是在日本,还是到法国,读书就是为了“以进劳动者之智识”,为党和人民的事业做好储备。在他的《圣夏门勤工日记》中,他写到“上午五时,起床;五时半到六时半,读书;六时半后,吃咖啡入厂(由宿舍到厂须走一刻钟路);七时至十一时半,作工;十一时半至十二时半,午餐;十二时半至一时,阅书。下午一时入厂;一时半至五时,作工;五时至六时,晚餐;六时半到九时,读书;九时半后,睡眠。”读书是他生活乃至生命的“关键词”,伴随着思想和政治走向成熟,是掌握真理,运用真理的“窍门”,之所以愿意承受读书这一“苦差事”,因为他以读书载志笃行,读书为了什么?正像他生命最后时刻所说并诠释的那样——“一切要为人民打算”。

阳明玩易窝碑刻。

(以上图片均来源网络)