在松桃苗族自治县迓驾镇的石头村旁,有一个叫“三不管岛”的地方,这里原先被当地人称作“三不管”地带,专门用来“化解”无法调解的村民纠纷问题。

“解放以前民风剽悍,遇到扯皮打架调解不了的,村民就自行到三不管地带解决。”退休老干部周德顺介绍,“现在风气变好了,‘三不管’反而被‘闲置’,后重庆改名为‘三不管岛’旅游观光点,光顾的游客还不少。”

在“三不管岛”旁,一条河流自梵净山脚下潺潺流入松江河,最终经阮江汇入洞庭湖,串起了湘黔两省。

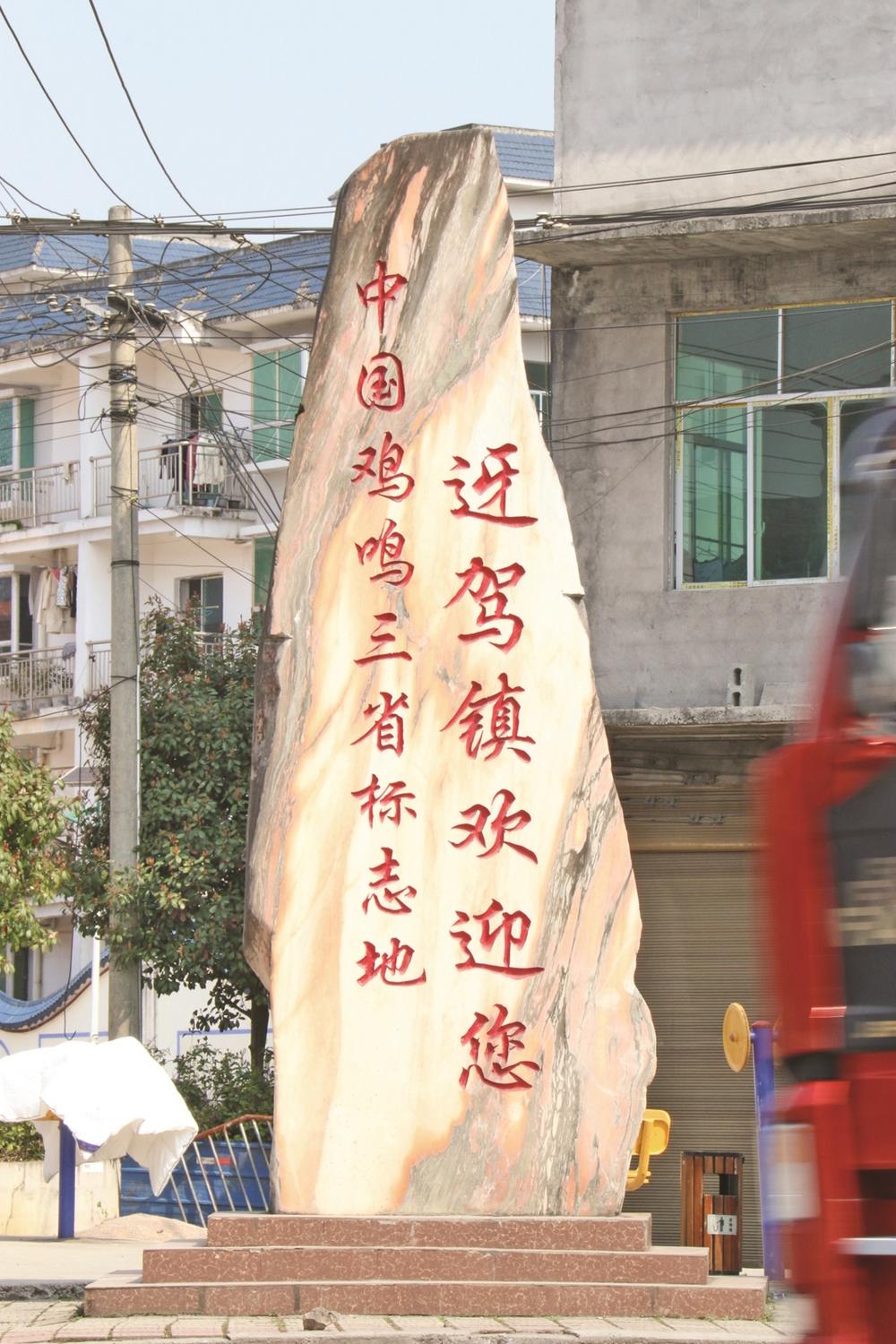

迓驾镇地处黔湘渝两省一市交界处,是松桃的“北大门”,东与松桃木树乡、长兴堡镇相邻,南与重庆市秀山自治县石耶镇、中坪乡接壤,西接秀山雅江镇,北连秀山洪安镇,东北与湖南省湘西花垣县边城镇毗邻。

“近年来,迓驾镇联合重庆市秀山县洪安镇、湖南省花垣县边城、民乐镇等7个乡镇,联合开展党建、经济、维稳、信访等工作,持续深化组织联创、机制联建、基层联动、治安联防、纠纷联调、活动联谊,共同维护了边区社会和谐稳定。”迓驾镇党委副书记、镇长陈俊杰介绍。

10年前,两地“接亲”还曾扯皮打架。如今,几个边界村寨之间有事互相帮忙着办,有着湘黔渝“金三角”之称的“鸡鸣三省”越来越和谐繁荣。

从“三不管”到齐抓共管

与重庆秀山县洪安镇洪安村、湖南花垣县边城镇水井湾村接壤的石头村,村民土地与洪安相连,两地房屋交织在一起,去石头村不得不途经洪安。

十年前,这块插花地让两个村不少“拌嘴”。两地风俗不同,矛盾纠纷多,社会治安差,每逢赶场天,扯皮打架时有发生,社会治理一直是两边的共同难题。

村民田宗培回忆:“早年,两个村要是碰上同一天迎亲娶亲,一条小路谁也不让,有时甚至会打起来。”

如今,田宗培用自家的土地和湖南人交换,在街道旁盖起小洋楼做点小生意。

由于发展落后,贫穷、封闭,土地和农田灌溉用水,曾是边区村民不可触及的逆鳞。青山、江西两村几辈人就曾为争水、争边界结下难解的梁子。

多年来,迓驾镇致力开放,扎实推进边区协作,促进抱团发展。针对黔湘渝边界村人员流动大、管理难度大、社会治安复杂等现状,联合毗邻村镇委员会,积极创建了“联防、联打、联调、联治、联保、联谊”“六联”工作机制,实现齐抓共管格局。

“曾经为了打通村里的产业路,我们和重庆秀山县的雅江镇江西村引发过不少纠纷,雅江人堵工不让修,我们很着急,几经谈判才算通了路。”青山村支部书记、主任莫长江说,“现在反而很和谐,我们主动把路面延伸和他们连接后,两边路就连通了,产业发展也便利了。”

后来,青山村生态种养专业合作社修建养猪场,双方一经商量便爽快同意。“商讨建养殖场的时候,江西村那边非常支持,现在养猪场的12亩地还是从他们村流转过来的嘞。”莫长江笑着回应,现在大家都倡导以邻为亲、以邻为伴。

和谐稳定是共同发展的大前提。这些年,青山村以“支部+”发展模式为模板,与本村毗邻的十里村、坝德村及秀山县雅江镇雅江居委会、江西村、桂坪村开展边区联建,建立“迓驾镇农业产业园区片区党总支”,探索了一条推进片区抱团发展的路子。

青山村党支部在党总支的引导下,以支部联建为主要抓手,以项目和产业为纽带,推进资源共享、技术同用,先后统一集中连片栽种白皮柚2500亩,套种辣椒1600亩,带动300多名群众就近务工,实现了片区共同发展的喜人局面。

昔日“三不管”的蛮荒之地,如今迎来八面春风,吹开了苗乡新时代和谐之花,谱写了“三省一家亲”的边区和谐发展样本。2009年,迓驾镇被国务院表彰为“全国民族团结进步模范集体”。

从“一条街”到四通八达

10年前,迓驾镇集镇仅有唯一一条老街,城镇常住人口不足1000人,交通不畅,产业空虚,困在深山区的“金三角”显得萧索荒凉。

319国道横穿迓驾镇时期,迓驾曾是黔东北最繁荣的“货运码头”,素有松桃“小香港”之美誉。

“那个时候,贵州、重庆的木料、药材、茶叶、土产,湖南的食盐、布匹、煤油、糖等三省商品云集,尤其每逢赶场日,数千人云集此地,生意买卖,格外热闹。”周德顺告诉记者。

但随着时代变迁,319国道改道不再途经迓驾,周边湖南重庆公路、铁路交通运输网络的不断提升,处于陆路交通劣势的迓驾镇,悄然退场。

迓驾面貌的大转变得益于这些年交通的逐步通达。随着包茂高速的建成通车,以及城镇化建设的大力推进实施,迓大二级路上的加水加油站沿路而起,成了一条美丽的风景线。

2012年,迓驾规划实施城镇改扩建工作,在原先一条老街路面扩宽的基础上,新规划建设了两条1公里左右的街道。城镇化建设让一部分人看到了商机,纷纷搬到集镇发展。如今,迓驾镇集镇人口超4000人。

周德顺回忆,“从周边镇搬来做生意的外地人越来越多,雅江人又转到迓驾赶场,三分之一的商铺是重庆老板开的。”

“现在数分钟便能直入包茂高速入口,一个小时,可到铜仁凤凰机场。”在迓驾镇经营餐馆20多年的本地人梁花平说起交通之变,赞不绝口。

“以前赶场天,街上零星几个人,都是家里的老人,城镇建设扩建后,从周边乡镇搬来做生意的就有好几个。”周德顺一语中的。

乘着城镇化建设的东风,十里村村民吴总福搬到集镇做起了水泥生意,还兼顾集镇的自来水管理。吴总福坦言:“原先7口之家一年人均不到2000元,现在是10000元都不成问题,重要的是子女上学方便太多了。”

在迓驾镇政府办公楼旁,一个新建的群众广场格外显目。这几年,为不断满足人民群众对美好精神文化生活的新需求,方便群众参与文艺文化活动展演,镇里特意搭建了一个群众舞台,收获一片赞许。

特别是脱贫攻坚实施以来,迓驾积极推动水电路房讯等硬件设施建设,提级改造人行步道,实施绿化亮化工程,改厕改修下水管网,还修建了规模为日处理500方的污水处理厂,在补齐基础设施短板的同时不断提高群众幸福质量。

从“戴穷帽”到集体富裕

在迓驾镇采访,记者无意间听到一个关于该镇马安村流传已久的“励志故事”。

早年,依托优良的地理环境,马安村粮食产量丰厚,过得相对富裕。村支部副书记李正茂谈到,“那时候每逢天气干旱,周边的村粮食就会不保,但我们村依旧丰收,周边的姑娘都愿意嫁到我们村来。”

马安村,因坐落在一座形似马鞍的山脚下,形似“马鞍”而得名马鞍,后为方便书写简化为“马安”。该村群山环绕,川流而过,风景优美,一条河流为全村粮食种植提供了水源保障,让周边村寨艳羡不已。

然而,上世纪末发生的一起山体滑坡,让这个本来富足的小山村一夜之间戴上了穷帽。

“土地房屋几乎被淹完了,全村人大部分靠着三年‘救济粮’才慢慢缓过来。”李正茂回忆,当时村里有360多户人家,全靠国家的扶持才勉强熬过来。

2012年前后,村里积极探索农旅一体化特色产业,依托休闲垂钓、水产养殖、果园采摘、农家乐等形式,发展乡村旅游业,助推村民发家致富,将这个“贫穷山村”发展成了当地的富裕村。

村民杨光洪,原本生活条件差,山体滑坡将唯一的4亩种植田全部淹没,吃了国家救济粮将近3年。最近几年,通过子女外出务工和勤劳致富,盖起了400多平的三层小洋房。

村民彭太富的妻子,从重庆秀山嫁到本村,“山体滑坡淹了庄稼土地,家里条件变差了,媳妇也多年在外不回,眼看村里的发展逐渐好转,妻子毅然回心转意。”

李正茂直言,“现在家家户户条件好了,村里三层小洋房、私家车成了流行,现在村里三分之一的媳妇都是从重庆嫁过来的。”

依托良好水域环境,马安村不断升级改造钓鱼棚,全村钓鱼经济越来越红火,村集体经济投资打造的天赐湖农庄餐饮店,经济效益好的时候,一年有近90万元收入。

近两年,受疫情影响,马安村常年举办的钓鱼比赛活动和村集体经营主体天赐湖农庄不得不暂时停业,李正茂眼神坚定地说,“尽管如此,我们有信心迎接这一轮挑战,我们马安村人不怕困难。”

马安的励志故事也正是迓驾人民不畏阻挠、顽强拼搏精神的生动写照。

青山村村民姚海军,5口之家,因为早年劳作导致骨骼坏死被迫戴上穷帽。如今,姚海军在青山村集体产业基地开铲车,同时还承接各大小厂的机电维修,年收入5万元以上,实现稳定脱贫。

春风春来,再次踏入“边城”之外的迓驾镇,一幅山水田园和乡村振兴的美丽画卷正在这里徐徐铺展……