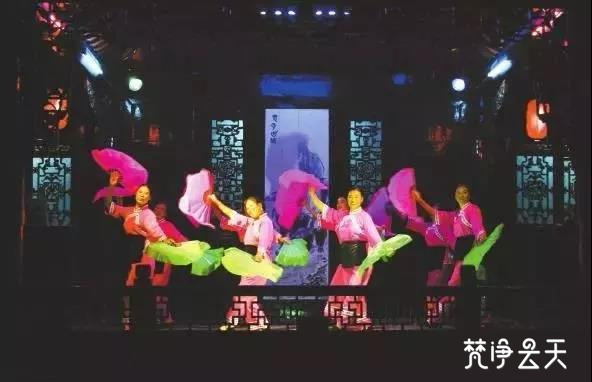

思南花灯,是土家民间传统歌舞艺术,距今已有600多年历史,每到新年或者遇瘟疫、红白喜事,大家就会组织唱花灯、演花灯戏,以祈求太平,传递幸福。2006年,思南县的花灯戏作为传统戏剧被列为首批国家级非物质文化遗产。

在思南,提到秦治凤,很多人都认识和熟悉她,能有这样高的人气,是因为她传承了一门绝技。1962年出生的秦治凤是国家级非物质文化遗产地方戏花灯传承人。

秦治凤从小就能歌善舞,9岁的一天,她去山上玩耍,偶然听到有人在田地里高唱山歌,热爱歌舞的秦治凤兴趣高涨,便与他对起山歌来,一唱一答,秦治凤认识了与她对歌的人,晏师傅。

晏师傅除了爱唱山歌,还会唱花灯调,秦治凤听得着了迷,请求晏师傅教她,但花灯戏自古以来传男不传女,花灯戏里的旦角以前都是男扮女装的,晏师傅拒绝了她的请求。

执着的秦治凤不肯轻言放弃,跟着晏师傅东奔西跑到附近区县演出,一次从临县演出回来的路上秦治凤累得呼呼大睡,山路狭窄颠簸,熟睡的她在翻身过程中差点滚下马车,是晏师傅及时拉住了她。这一幕深深震撼了晏师傅,终于愿意打破惯例教她花灯戏,从此,秦治凤与思南花灯结下不解之缘。

1984年,秦治凤考入思南县民族文工团,跟随文化馆资深曲艺工作者刘朝生、县文工团业务主任刘友能学习戏曲表演、花灯歌舞、声乐等。

在文工团工作至今,她先后创作了大量优秀作品:《回娘家》《薅草锣鼓》《驱邪》《思南乌江威威闪》《土家花灯大筒筒》《最后的船号》《龙凤花烛》《灯舞》等,由她领衔主演的花灯小戏《红包藏情》获得贵州省首届花灯大赛最高奖“金灯奖”。

秦治凤说:“思南花灯作为地方特色,值得推广。如今传统文化的继承和发展,还是要从娃娃抓起,一代代传承下去,取其精华去其糟粕,思南花灯才能更好地传承。”

成名后的秦治凤积极配合县民族文工团,与国家级非物质文化遗产地方戏花灯传承人刘芳开办声乐、花灯戏剧表演培训班,学员达300余人。2007年因县机构改组,秦治凤调入县文化稽查队工作,但她仍然兼任县群众文化艺术馆辅导教师。

秦治凤还是思南县第一小学花灯兴趣班的辅导老师。除此之外,全县各乡镇学校也都留下了她的足迹。同时,秦治凤也在积极招收徒弟。她说:“作为非遗传承人,我有责任也有义务将思南花灯更好地传承下去,让思南花灯更加普及,给传统艺术增添时代色彩,注入新的活力,让它走得更久更远。”(铜仁日报融媒体记者 谭齐源)